七月的宁化,阳光穿透老槐树的枝叶,在青砖灰瓦的客家围屋上投下细碎的光斑。2025年暑期,我院“匠心承遗”社会实践队员们背着行囊,穿过蜿蜒的石板路,开启了一场探寻客家文脉的非遗文化研学之旅。团队通过实地走访、沉浸式体验、人物专访等形式,近距离了解到客家文化、木活字印刷术、石门山祁剧等国家级、省级非物质文化遗产,切身感受中华优秀传统文化的历史厚度与时代温度。

探寻客家文脉,传承客家精神

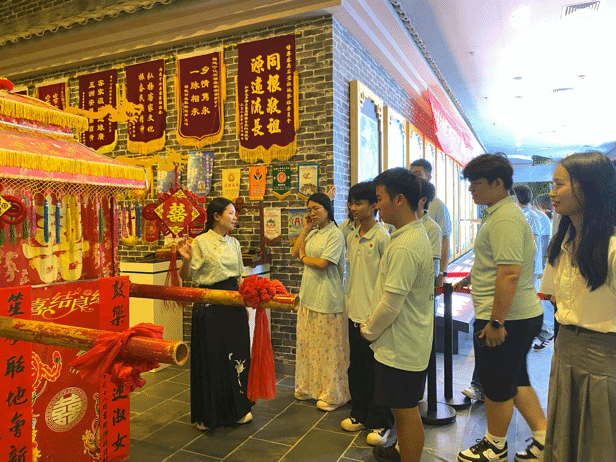

客家文化(闽西)生态保护区于2025年6月获批了国家级文化生态保护区,为深入探寻客家文化的历史根脉与精神底色,实践队来到宁化县世界客属文化交流中心参观“客家三馆”——客家联谊馆、客家图书馆、客家族谱馆。展厅以巨龙图腾为脊梁,蜿蜒的“时光长河”自脚下流淌,象征客家源流于此、客家文化源远流长。在讲解员的带领下,队员们穿梭于客家服饰、农耕器具、婚俗器具之间,那些褪色的蓑衣、精美的绣裙、充满烟火气的竹编器具,无声讲述着客家人“南迁万里,不忘其根”的坚韧故事。

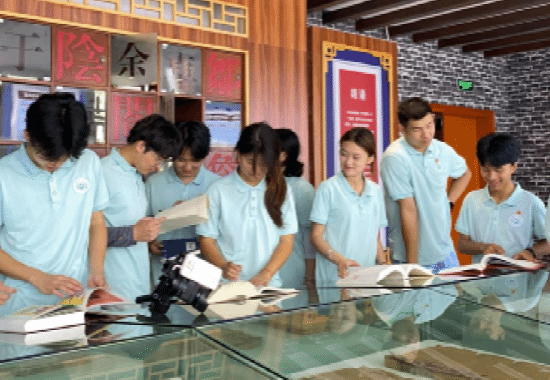

在客家联谊馆,世界版图上280多个客属社团如星子散落,织就一张血脉相连的天网。在客家图书馆,大家驻足翻阅,重温客家先民耕读传家的奋斗历程。在客家族谱馆中,实践队员们还开展了一场特别的“寻根之旅”,查找自己同姓氏的族谱,追溯家族迁徙轨迹。作为客家祖地的宁化,每年吸引数万名海内外客属后裔前来寻根问祖,族谱馆早已成为连接血脉与乡愁的重要文化纽带。团队成员在《客家迁流诗》前驻足良久:“人禀乾坤志四方,任君随处立纲常。年深异境犹吾境,身入他乡即故乡。”此刻,关于客家精神的答案,已在心中升腾。

在国家级“民族特色村寨”中沙乡下沙畲族村,实践队邂逅了畲客交融的独特风情。下沙村为畲族雷氏入闽总祖地,现仍保存清代理学家雷鋐墓、“雷甫八大冢”等重要遗址。队员们先后参观了始建于清康熙年间的雷氏家庙,飞檐翘角的门楼、古朴庄重的祖训碑刻、精美繁复的木雕彩绘,无不彰显畲族建筑艺术的独特风韵。畲族文化讲解员骄傲地介绍:“这里保存着雷氏家族‘诗书继世、忠厚传家’的精神密码,畲族与客家文化在此交融,孕育出独特的‘下沙风情’。”

木活字印刷:指尖上的千年技艺

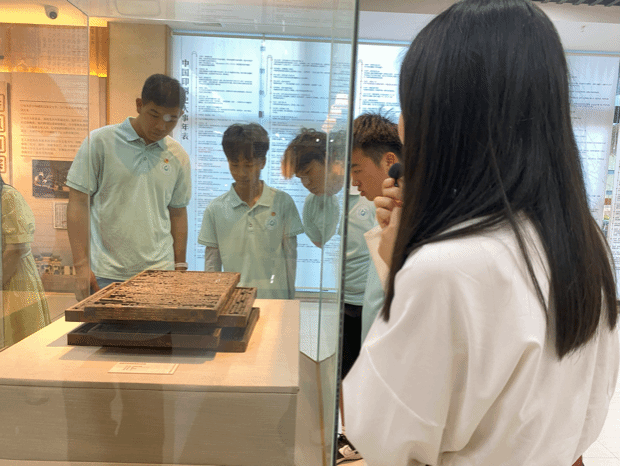

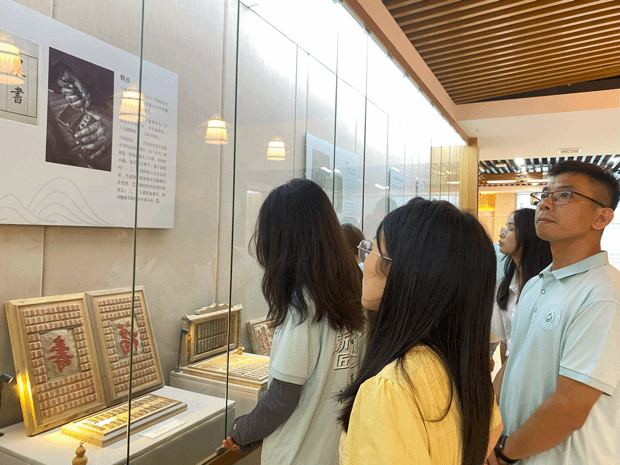

带着对中国四大发明之一——活字印刷术的敬仰,实践队一行走进中国印刷博物馆宁化分馆,解锁木活字印刷术的“前世今生”。在省级非遗传承人邱恒勇老师的指导下,队员们亲身体验了从选字、排版到上墨印刷的全过程。在一次次敲打与印制中,大家不仅领略到“活字生辉”的技艺之美,更深切体会到非遗技艺背后所承载的文化记忆与精神意志。

对话石门山祁剧传承人:温贤华

在宁化,非遗不仅“活”在博物馆,更“火”在百姓生活中。实践队来到省级非遗项目——石门山祁剧传承基地,与传承人温贤华老师展开了一场“非遗对话”。2022年,该剧种入选福建省第七批非物质文化遗产名录。在与传承人温贤华老师的交流中,实践队员们深入了解了石门山祁剧的角色分类、服饰设计与唱腔风格。采访过程中,温老师即兴演唱了《红棉袄》的经典唱段,引得同学们纷纷跟着哼唱。温老师还介绍了家族多代人传承祁剧的经历,以及如何结合年轻人喜好,将传统戏曲与现代艺术形式相融合,推动非遗“活起来、潮起来”。“作为土生土长的湖南人,看到家乡的文化在宁化焕发新的生机,我感到非常自豪。”实践队员蒋雨晴分享道,“我们也要讲好文化故事,为中华文化的传承发展贡献青春力量。”

从族谱馆的血脉追寻到活字印刷的指尖温度,从祁剧老腔的新编乐章到畲客交融的文化密码,这场非遗研学之旅深深触动了每位队员。让青年学子深刻体会到:文化自信不是口号,而是藏在每一次对历史的凝视、对技艺的传承、对创新的探索中。正如客家先民“身入他乡即故乡”的豁达,新时代青年更应肩负起“文化入心即传承”的使命。实践队以青春之力点亮文明之光,续写新时代青年在文化自信道路上的铿锵答卷。