回首往昔,更进一步;文化不竭,福农不枯 。文化是一种熏陶,一种氛围。值此百廿校庆之际,为弘扬耕读文化,传承校史记忆,特开辟福农故事专栏,选取校史故事,溯源追流。知来处,看今日,为往者反思,为来者殷鉴。

时间:1872—1902年

地点:福州仓前山望北台

事件:培元书院创建

人物:武林吉、薛承恩、施美志、华雅各夫人、

梅隹士、孟存慈

第一次鸦片战争后的清道光二十三年(1843年),清朝与英国在虎门订立了《中英五口通商章程》作为《虎门条约》的一部分。其第一条规定“凡议准通商之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处”,自此,福州被迫对外开放,作为其中一个通商口岸,随后依据清道光二十五年(1845年),《上海租地章程》中的规定:洋商租地后,得修建教堂、医院、学校及会堂。外国军队、商船便纷纷进入福州,传教士也随即涌入,开始传教,新学便由此兴起。

19世纪中叶至20世纪初期是福州教育史上的一个特殊时期,同样也是外国资本主义侵略势力对中国进行文化教育侵略的初期阶段,在这段时期里,美国、英国、西班牙、日本等国相继在福州创办了各式的学堂、学校。这些学校的创办,更多地体现了中西文明的大融合,这些学校在课程设置、学习氛围、教学形式、师资力量、教育理念等方面颇具特色。在这个时期,福建农业职业技术学院溯源的一支福州私立协和职业学校,简称“协职”,由此诞生。

同治十一年(1872年),基督教士所设之美以美会武林吉牧师改前基督教士所设之美以美会学塾为私立培元书院,自为掌教七年,此后,历任掌教为薛承恩(1882-1884年)、施美志(1884-1886年)、华雅各夫人 (1886-1888年)、梅 隹 士 (1888-1900年)、孟 存 慈 (1900-1902年)。书院设在福州仓前山望北台。

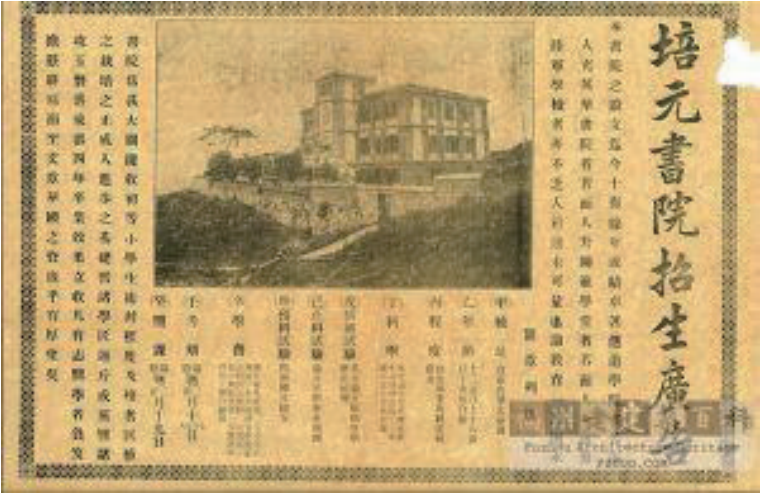

福州仓前山望北台培元书院

通过教会学校,中国开始接触到西方的教学理念、教育制度,从中意识到教育对于社会发展的重要性,教会学校的教育模式,创新精神,人才培育,从幼儿园到大学各个阶级的系统的教育制度,对中国现代教育起到了借鉴作用,推动了现代教育事业的进程。

但事实上,教会学校在其性质上具有文化侵略的本质,其根本目的不在于培养人才促进中国的发展,而是在于培养殖民事业的代理人,垄断经济、政治、文化,进入中国统治阶层,最终达到统治中国的目的,进而巩固和扩大殖民统治。教会学校的不断创办,充分体现了侵略者对中国教育主权和教育体制的重视,以及妄图使用西方文化取代中国文化思想的野心。(来源:福农记忆)