回首往昔,更进一步;文化不竭,福农不枯 。文化是一种熏陶,一种氛围。值此百廿校庆之际,为弘扬耕读文化,传承校史记忆,特开辟福农故事专栏,选取校史故事,溯源追流。知来处,看今日,为往者反思,为来者殷鉴。

时间:1939—1941年

地点:闽清墘上里祠堂、梅俤厝

事件:福州私立协和职业学校内迁闽清

人物:杨昌栋、林冠彬

民国二十六年(1937年)7月7日,日本帝国主义制造了“卢沟桥事变”,实施全面侵华战争,全民族抗战开始。

翌年闽海战事紧张后,作为福州战略后方,对外交通有闽江水运又较为便捷,福州及沿海、闽北等周边县的学子都把闽清作为他们求学的理想之地。

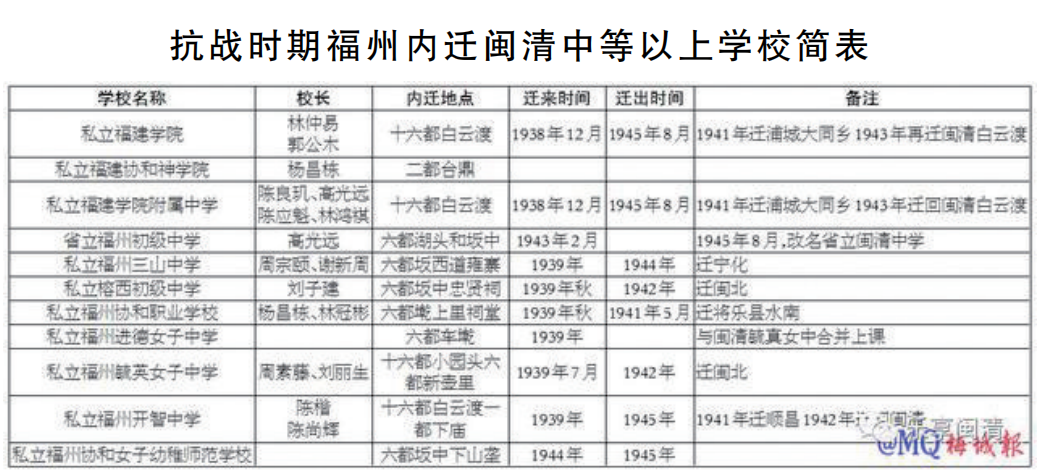

先后有福建学院等上10所福州中等以上院校内迁闽清办学。具体是:本科大学2所:即私立福建学院和私立福建协和神学院。中专学校2所:即福州私立协和职业学校(农业中专)和福州私立协和女子幼稚师范学校。高级中学2所:即私立福建学院附属中学和福州私立三山中学。初级中学5所:即省立福州初级中学、福州私立开智初级中学、私立榕西初级中学、福州私立进德女子初级中学、福州私立毓英女子初级中学。

福州私立协和职业学校,民国二十八年(1939年)秋内迁到六都墘上里祠堂和梅俤厝时,在校生有80人,而闽清籍仅3人;而到民国二十九年(1940年)秋,在校生有120人,其中闽清籍学生则有24人,占该校总学生数20%。其时,10所内迁闽清中等以上私立学校组成卫理联中,由私立福建协和神学院杨昌栋院长任卫理联中校长兼福建省直属私立协和职业学校校长。1940年,林冠彬任福建省直属私立协和职业学校专职校长。

1943届陈昭藩(后排右一)与同学在闽清六都学习期间合影

抗战时期的闽清,集聚着一大批具有强烈爱国心和责任感的名家学者,由于他们的无私奉献和不懈努力,在那抗日战争的艰苦年代,在闽清的土地上,培养出了一批又一批的有为知识青年,学完学业后,带着满腔的热血和充实的知识,纷纷奔赴抗日战争前线和解放战争战场,奔向祖国的四面八方,为民族的复兴、祖国的富强和人民的幸福贡献他们的聪明和才智。

(附:抗战时期福州内迁闽清中等以上学校简表)

福州私立协和职业学校墘上里祠堂旧址(今坂东镇墘上村)

民国三十年(1941年)4月19日,日军从福建漳港、松下强袭登陆,4月21日占领了福州。福州私立协和职业学校再次内迁闽北将乐。

抗战时期特定的环境,把闽清的教育事业推向了前所未有的高峰。它使闽清成为当时福建省培养人才的重要摇篮,它是福建教育史上的一座丰碑。这座丰碑铭刻着中华儿女在民族危亡时刻那种不屈不挠的斗争精神和对美好前程的不懈追求。

校友回忆实录一:

学校第一次搬迁到了闽清六都,在闽江上游,离福州约70英里处。在这里,它坐落在一个古老的宗祠和一个古老的毗连住宅中,足以容纳至少十户家庭。与农民合作是为了给学生提供农业方面的实践训练。学生们主动提出帮助农民干活。起初,农民们很不情愿,觉得学生们会损害庄稼。但当他们看到学生们劳作情景时,他们的态度很快就改变了。这种合作证明是相互帮助的。其他社区服务项目也在村社区进行,修复道路,清理灌溉渠等。由于缺乏水泥和钢架导致一个社区桥梁项目被迫停止。这对当地工人来说是一个难题。他们认为唯一的办法就是从远山搬运所需沉重木材。这种艰巨的搬运将耗资巨大,因此我们一些学生大胆低价签订合同,把滚轴放在圆木下面,比预期更短时间就完成了工作。他们不仅赚了一些急需的钱,也为村子节约花费。这一非凡壮举至今仍为民众津津乐道。

校友回忆实录二:

1939年9月初,学校很担心毕业生的职位问题。由于搬到闽清,比平时毕业晚了。期末考试直到七月底才开始。几乎所有的机构都在8月开始今年的工作,但今年是晚些时候。9月初,20名毕业生中只有少数人有职位。一些人留在暑期学校等待申请的答复。没有必要担心。很快一切都解决了。其中5人在学校工作,12人在各机构从事农业工作,1人在农村工作,1人上了大学,其余的人因健康原因正在休息。许多人回了信,报告了他们有趣的职位,他们对自己的工作感到高兴。上学期结束时,老师们开会讨论下一年招收新生的问题。我们有点怀疑学生是否会来我们内陆地区。然而使我们吃惊的是,申请者比我们所能接受的要多得多。有180人注册,这是自学校成立以来的最高纪录。由于不得不搬到这个村子,我们不得不放弃一些服务工作,我们一直在福州的位置。我们到达闽清后不久,就为这里的农民开展了一个新项目。高年级学生开办了一所成人和儿童夜校。女子学校,开放时间下午一点到三点,由我们教员的妻子来教。超过30个女孩和妇女被教授了读、写、唱歌,她们还学习卫生、家庭和公民知识。现在是秋收季节,学生们用镰刀和农民一起干活。村民们逐渐认识到,学生不仅仅是“书”,他们也动手,甚至是“粗活”。周六停课,学生们去农民的家里,以各种可能的方式开导人们,帮助他们过上更好的生活。学校的影响远远超出了校园的范围。

(来源 福农记忆)