回首往昔,更进一步;文化不竭,福农不枯 。文化是一种熏陶,一种氛围。值此百廿校庆之际,为弘扬耕读文化,传承校史记忆,特开辟福农故事专栏,选取校史故事,溯源追流。知来处,看今日,为往者反思,为来者殷鉴。

时间:1912—1949年

地点:福州西湖、屏山贤良祠、南门城边街、北库巷、崇福寺、长乐鹤上、连城文亨、永安南门外上茅坪、南港陈恕乡、福州北岭。

事件:省立高农沿革变迁

人物:陈应涛、陈训昶、陈耀西、邱中馨、何缵、林溥莹、陈绍舜、林炯、谢申图、林汶民、郑步青、谢东山、叶松坡、刘庆平、林礼铨、黄天宇、王启伟、汤文通、周山、张效良、余廷献、严家显、周桢、牛瑞延、林家禄、林景亮、邵良培、林伯欣、黄震。

民国元年(1912年),福建官立中等蚕业学堂与福建官立中等农业学堂分别更名为福建省立蚕业学校与福建省立农林学校。

福建省立农林学校,校址仍设福州西湖,陈应涛先生代理,后陈训昶先生任校长,学校分别设农、林二科。位于西湖澄澜阁及褒忠祠一带的校区,也称西湖荷亭校区,后逐步扩大完善,东至步云桥,西至禁烟亭,南至荷亭,北至温泉疗养所(后儿童游乐园一带),20 余亩。实习场地设在北校场(即现西湖宾馆内)50余亩,其中蔬菜地10多亩,水田40多亩,还有一所来克享鸡场。

福建省立蚕业学校,校址仍在福州贤良祠,陈耀西先生任校长。

民国二年(1913年),福建省立农林学校校长陈训昶离任,由何缵先生接任校长。

民国三年(1914年),福建省立蚕业学校改称福建省立甲种蚕业学校,校址在福州南门城边街,林溥莹先生任校长;福建省立农林学校改名为福建省立甲种农业学校,校址仍设福州西湖,何缵先生任校长。

何缵(系甫),福建省立甲种农业学校校长。民国四年(1915年)十二月间,率领学生渡台旅行。辑有《台湾修学旅行报告书》一种,内载何氏《绪言》一篇及学生邱文鸾等《台湾旅行记》三篇。卷首并载有《参观要项》,计分农林行政、农林教育、农林制造、农林经营实地状况及渔业等。赴台参观考察,时有其人。合刊三篇《台湾旅行记》,分由邱文鸾、刘范征、谢鸣珂撰著。本书已略去原报告书之《绪言》以及卷首各项记载,易以今名,亦可谓,民初国人来台考察报告书之一。

民国九年(1920年),省立甲种农业学校何缵校长辞职,由陈绍舜先生接任校长。

民国十年(1921年),陈绍舜先生离任,由林炯先生接任校长。

民国十一年(1922年),林炯先生离任,由教务长谢申图先生接任校长之职。

民国十二年(1923年),开设高中农、林二科。

民国十五年(1926年),学校停办。

民国十六年(1927年),奉令改为第一区农事试验场及附设农事补习学校。实行委员制,由林汶民、谢申图、陈绍舜、刘柏庆、关荣兴五位先生分任委员。

民国十六年(1927年),北伐军入闽后成立的福建省教育改造委员会对福州原有的省立学校进行改造,农事试验场及附设农事补习学校与福建省立甲种蚕业学校合并,恢复高中农林科,增设农林师范科及蚕桑科各一个班,改称福建省立第一高级中学第二分校,校址仍在西湖。至此,福建官立两所农业类中等实业学校(甲种蚕业、甲种农业)合并。省派郑步青先生任分校校长,接事甫及数月,去职。省派谢东山先生接任校长之职,不久去职。省教育厅派督学叶松坡先生暂代校长之职,旋又派教育厅秘书刘庆平先生兼代校长之职。

民国十七年(1928年),由林汶民先生正式接任校长之职。

林汶民校长

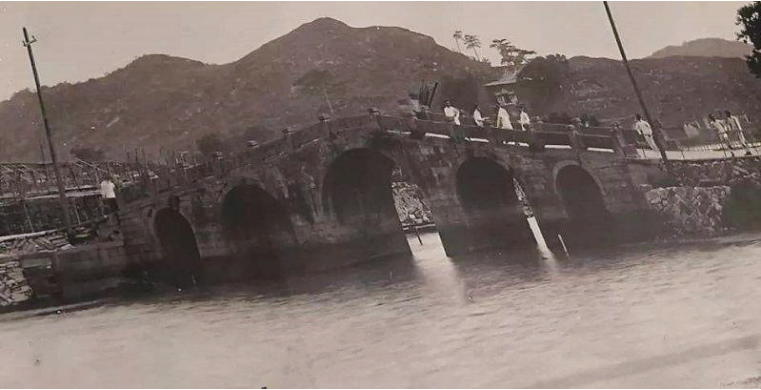

1928年福州西湖

民国十八年(1929年),改称福建省立农林中学。学校开始走向完全职业教育发展之路。林汶民先生任校长,校址仍设福州西湖。

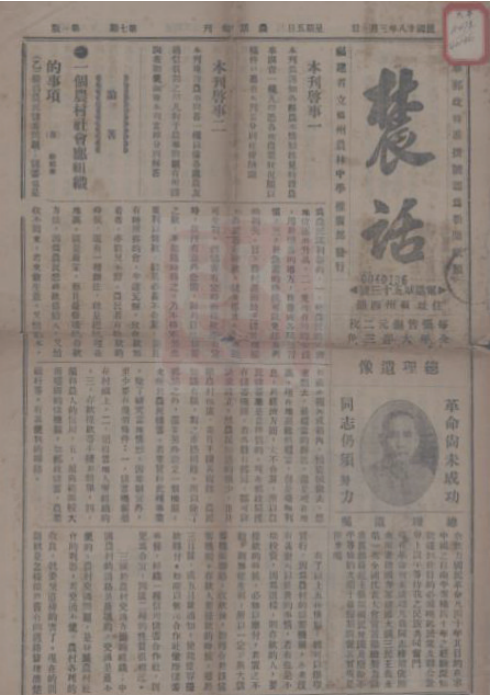

1929年3月1日省立福州农林中学主办杂志«农话»第一卷第七期第一版

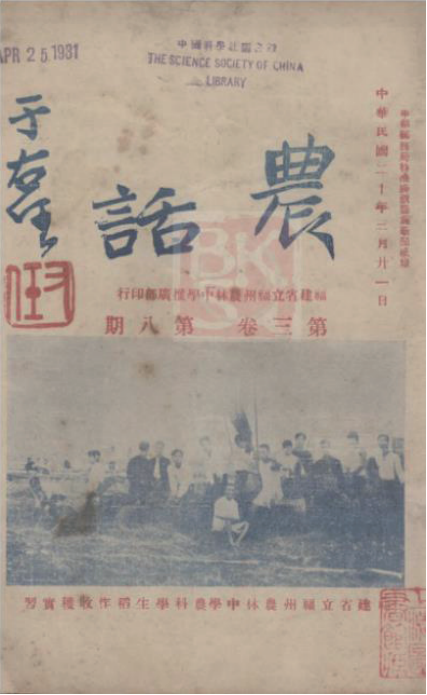

1931年3月21日省立福州农林中学主办杂志«农话»第三卷第八期封面

民国十九年(1930年),增设女子蚕桑科一个班,是冬停办。

民国二十年(1931年),新建校舍于福州北库巷,该年冬天,林汶民先生去职,省任命本校教务主任林礼铨先生继任校长之职。

当时,校长林汶民鉴于西湖校区校园狭小,校舍破旧,离实习场地较远,且非专心致志用功读书之所,经艰苦筹建,1931年,迁往屏山北库巷办学。北库巷校区位于屏山东南山麓、镇海楼下(现省人民政府大院内)。学生农事学习依旧在北校场,林学实习林区设在旗山下(原洪山桥头附近),东湖尚有一片土地,并有军事操场。

民国二十二年(1933年)8月,按照教育部颁发的职业学校规程规定,改称福建省立福州高级农业职业学校,简称“高农”。办学地点在福州北库巷,林礼铨先生任校长。

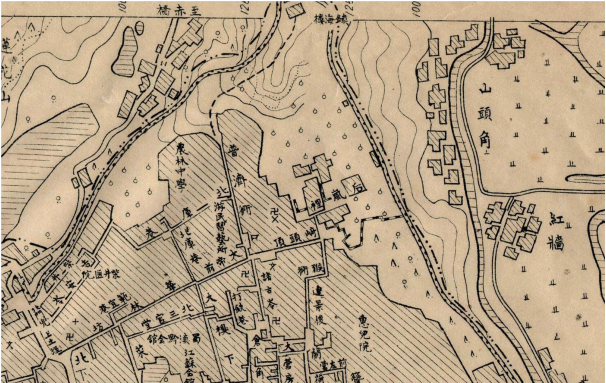

1938年«福州市街图»(上标“农林中学”位于现省人民政府大院内)

省立福州高农校徽

民国二十三年(1934年)7月,省府倡办“县政人员训练所”,相中高农北库校舍,挨延数月学校被迫拱手相让,退回西湖校区旧址。北库巷校区被征用之后,学校辗转于西湖、福州北门外北岭崇福寺一带办学。

民国二十四年(1935年)春,福建省征“高农”福州北库巷办学地点为“福建省政治干部训练团”之用,命令“高农”迁校长乐鹤上,因为临时迁校不及,暂时迁回福州西湖原址。办学半年,又奉命迁址福州北岭,北门外崇福寺一带,借北岭民房上课,学生曾在崇福寺内食宿。

同时,命令省立莆田高级中学涵江分校改办省立莆田农业职业学校,迁校长乐鹤上,改称长乐初级农业职业学校。

民国二十五年(1936年)2月,北岭校区耕余楼竣工。福建省创办农民教师训练所,命令以“高农”福州北岭校区,北门外崇福寺一带的校舍为该训练所办学地点,省派宋增榘先生为所长。

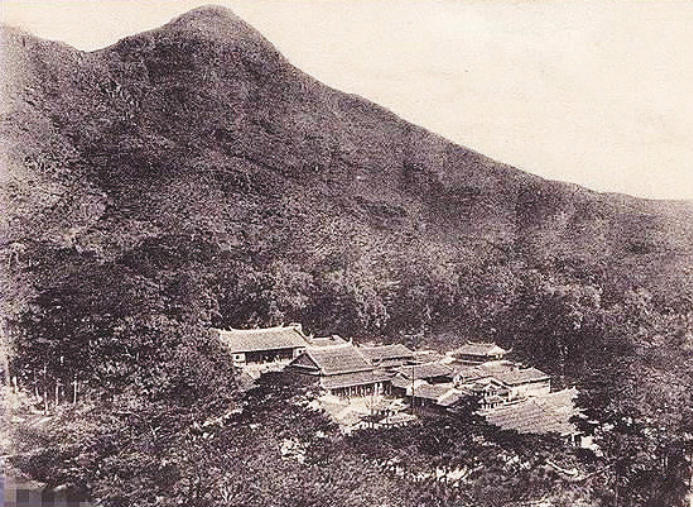

1935年福州北岭(现象峰南面)

福州北门外北岭一带办学旧址耕余楼

再次命令“高农”迁校长乐鹤上与长乐初级农业职业学校合并。林礼铨校长因不满迁校辞职。校长一职,由教育厅派黄天宇先生接任。改名福建省立长乐农业职业学校,校址迁长乐鹤上岐阳下刘山,前邻廿五落厝。

1936年福建省立长乐初级农业职业学校校门与建筑

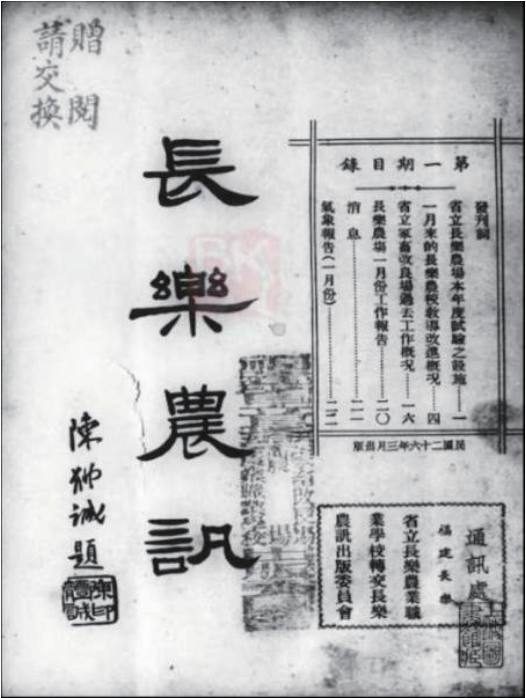

长乐农讯

林礼铨校长

民国二十五年(1936年)11月,“长乐学潮”后,10余名毕业班学生愿意合并到师资训练所,大部分暂时解散。后黄天宇先生去职,教育厅派督学王启伟先生莅校整理。

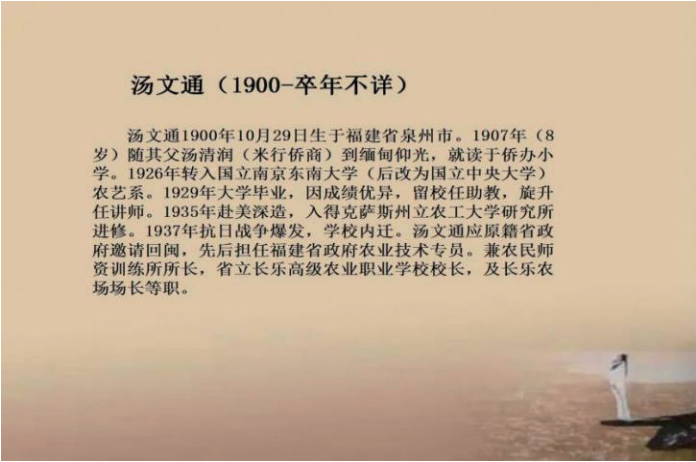

民国二十六年(1937年)2月,王启伟先生奉命令督学闽南,复派中国著名水稻育种专家、福建省国民政府农业技术专员汤文通先生兼任校长。同年夏天,又迁回福州北岭,解散的学生陆续复学。(未完待续)

汤文通校长简介

(来源 福农记忆)