回首往昔,更进一步;文化不竭,福农不枯 。文化是一种熏陶,一种氛围。值此百廿校庆之际,为弘扬耕读文化,传承校史记忆,特开辟福农故事专栏,选取校史故事,溯源追流。知来处,看今日,为往者反思,为来者殷鉴。

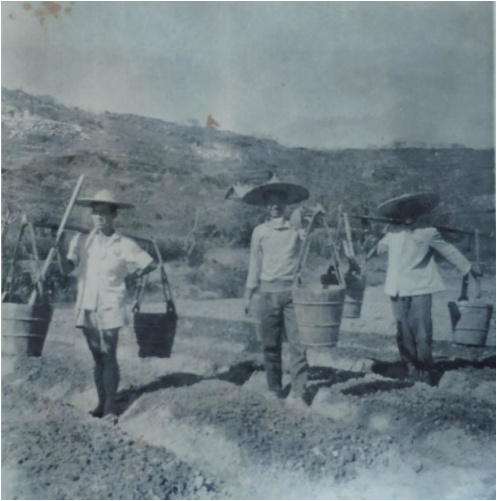

时间:1949—1959年

地点:福州祭酒岭、城门东塔

事件:福建省福州农业学校劳动教育

“耕读传家久,诗书继世长”。实施耕读教育,是福农长期以来坚持的最大育人特色。1929年至1933年的省立农林中学时期,劳动即是一门必修课。不管如何颠沛流离,学校必有一片农场,班级必有一门劳动课。勤耕苦读、晴耕雨读、边耕边读、时耕时读、又耕又读,成为学校区别于其他学校的重要特色。

“高农”在北岭办学时期,老师常常带领学生种田、种菜,节假日上山认植物并采集植物种子等。祭酒岭办学时期,学校开展教学改革,开展教学实习和生产实习,干部下放劳动、学习苏联教学经验等,提高了教学质量。城门办学时期,学校将教育与生产劳动相结合,开展教学改革,将劳动课列入正式课程。这一时期,学校自办的近90亩的东门农场和50多亩的美岐农场(位于现福建医科大学旗山校区附近)等,办得有声有色,教学与劳动教育相结合成为鲜明的办学特色,为师生的专业技能、劳动技能、劳动观念和吃苦耐劳精神的培养发挥了巨大作用。《十年成就》专辑中有这样一段话:

“去年(1958年),学校近500亩地、1458株果树、952只牲畜按专业分配给各个班级栽培饲养,各人都掌握了一系列生产技术知识,会说会做。”

1958年3月4日星期二,«福建日报»第3版刊登专题报道«立志当农民———记福州农业学校的劳动教育»

1958年3月4日的《福建日报》第3版刊登了一篇专题报道《立志当农民——记福州农业学校的劳动教育》,现摘录其中一段:“学校从1952年起就开始向学生进行革命传统教育和劳动教育,并在教学中重视理论联系实际,组织学生参加生产实习和体力劳动,使学生从实践中培养起热爱劳动和热爱劳动人民的思想感情。”

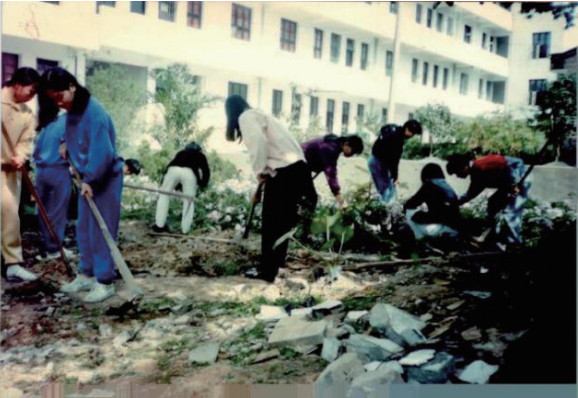

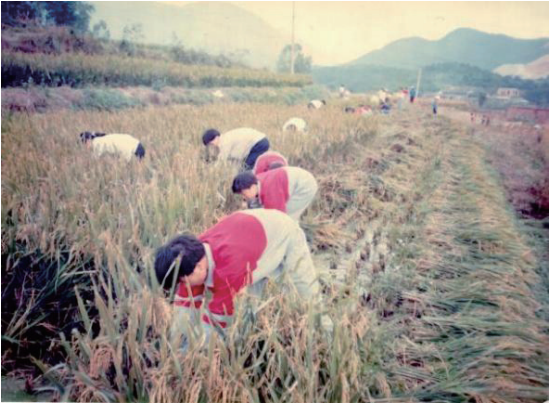

1975年复办后,全校师生充分发扬自力更生、艰苦奋斗的优良传统,在相思岭下、溪兜湖畔辛勤耕耘,把荒山变成了校园。莆田地区农校时期、福州市农校时期,学校依然保持着劳动教育的传统,每个班级都有责任田,劳动委员由副班长兼任,每个学生都要参加劳动。一把锄头、一顶草帽是每个同学的标配。老师也都是劳动的好手,常常带着学生干。在长期的办学过程中,师生都养成了爱劳动的好习惯,保持着吃苦耐劳的劳动者本色。“能吃苦”“会干事”是福农毕业生的显著特点,也成为他们在社会上崭露头角的独特优势。

福州农校琯口校区新生入学时每人发放一把锄头用于平时参加劳动

福州农校琯口校区师生共同参加绿化校园活动

师生在福州农校琯口校区校内稻田里实习和劳动

1982届农学专业俞建春校友回忆说,“同学们站着吃饭3年,住过学校的大礼堂、工棚等,一边学习一边要完成班级几亩实验田的播种和收获,在母校的田野上,书写了我们火热的青春。”“是母校3年的教育培养为我奠定了脚踏实地、吃苦耐劳的人生基石。在我的职业生涯中,从乡镇到县区、从县区到地市、从地市到省厅,这一路走来都是靠着农校求学期间养成的艰苦奋斗、自强不息的精神,使我用辛勤的汗水去实现了一个农校学子的梦想。”

(来源 福农记忆)